التأثير الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية:

تم تسليط الضوء على تحريف المناهج الفلسطينية، حيث تم تعديل أو إزالة حوالي 30% من المواد التعليمية المتعلقة بالتاريخ والجغرافيا. شملت هذه التعديلات حذف الروايات الفلسطينية وتعديل الخرائط المدرسية لإزالة الحدود الفلسطينية وتحريف أسماء القرى.

تقرير الأونروا أشار إلى أن 40% من الكتب المدرسية التاريخية والجغرافية تم تغييرها تحت ضغوط إسرائيلية بهدف تقليل الحس الوطني الفلسطيني وتقديم تاريخ مشوه يتماشى مع السياسات الإسرائيلية.

دراسة أجرتها جامعة بيرزيت أظهرت تقلص نسبة المواضيع التي تعزز الهوية الوطنية الفلسطينية في المناهج الدراسية بالقدس الشرقية إلى 20% فقط، مقارنة بـ 60% في الضفة الغربية، مع تقليل أو حذف الدروس المتعلقة بالنكبة واللاجئين.

معهد الدراسات الإستراتيجية الفلسطيني أشار إلى أن 25% من المواد التي تعزز الهوية الوطنية الفلسطينية قد تم تعديلها لتعزيز مفاهيم تتماشى مع السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك تقليص الدروس المتعلقة بالشخصيات الوطنية.

تقرير اليونسكو أشار إلى أن 15% من المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية تمكنت من استخدام المناهج الأصلية، بسبب القيود الإسرائيلية على الكتب المدرسية التي تُعتبر مثيرة للجدل.

مقارنة مع تأثيرات الاحتلالات الأخرى:

أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، فُرضت اللغة الفرنسية قسريًا في المدارس، حيث انخفض التعليم باللغة العربية إلى أقل من 10% بين 1880 و1920. كان الهدف تعزيز الهوية الفرنسية وتهميش الهوية الجزائرية.

دراسة أخرى من جامعة الجزائر وجدت أن 80% من المناهج الدراسية كانت تهدف إلى تعزيز الهوية الفرنسية من خلال تدريس التاريخ والأدب الفرنسي.

الاحتلال البريطاني للهند أثر بشكل كبير على التعليم التقليدي، حيث انخفضت نسبة التعليم الهندي إلى أقل من 25% بنهاية القرن التاسع عشر، مع فرض مناهج تعزز الثقافة الإنجليزية وتروج للقيم الغربية.

تقرير من جامعة دلهي أظهر أن التعليم التقليدي الهندي في المدارس الحكومية لم يتجاوز 10%، حيث هدفت المناهج لإعداد نخبة هندية تتبنى القيم الإنجليزية.

خلال الاحتلال الياباني لكوريا، ارتفعت نسبة التعليم باللغة اليابانية إلى أكثر من 90% بحلول عام 1940، بهدف محو الهوية الكورية وتعزيز الهوية اليابانية.

تقرير من المعهد الكوري للبحوث التعليمية أشار إلى أن 70% من المناهج المتعلقة بالتاريخ والثقافة الكورية قد ألغيت خلال الاحتلال الياباني.

التعليم كأداة لتعزيز المقاومة والصمود في فلسطين:

في فلسطين، يُستخدم التعليم لتعزيز الهوية الوطنية ومقاومة الاحتلال، حيث تحتوي المناهج على مواد تركز على النضال والثقافة الفلسطينية.

المناهج الفلسطينية تسلط الضوء على قصص الصمود والمقاومة، وتشمل دروساً حول الشخصيات الوطنية مثل ياسر عرفات وأحمد الشقيري. دراسة جامعة النجاح الوطنية وجدت أن 25% من المواد التعليمية تركز على تعزيز قيم الصمود ضد الاحتلال.

مركز دراسات الشرق الأوسط أشار إلى أن التعليم الفلسطيني يواجه محاولات الاحتلال لفرض الثقافة الإسرائيلية، خاصة في القدس الشرقية.

التعليم كأداة لتعزيز الهيمنة الثقافية تحت الاحتلال:

خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر، فُرضت اللغة الفرنسية في المناهج لتهميش اللغة العربية وتعزيز الهوية الفرنسية. جامعة الجزائر أشارت إلى أن 70% من المناهج خلال الاحتلال كانت تهدف لتعزيز الهوية الفرنسية.

في الهند، فرض البريطانيون مناهج تركز على التاريخ والثقافة البريطانية، مقللين من أهمية التراث الهندي. المجلس الهندي للأبحاث التاريخية أشار إلى أن 60% من المواد التعليمية كانت تتعلق بالثقافة البريطانية، مما غرس قيم الطاعة والولاء لبريطانيا.

خلال الاحتلال الياباني لكوريا، فرضت اليابان مناهج تهدف لمحو الهوية الكورية، حيث أشار المعهد الكوري للدراسات التاريخية إلى أن 80% من المناهج هدفت لتعزيز الهوية اليابانية.

الهوية الوطنية والعرقية في المناهج التعليمية

تعزيز الهوية الوطنية:

الدكتور سري نسيبة، أكاديمي فلسطيني بارز، شدد على أهمية تدريس التاريخ الفلسطيني كجزء أساسي من بناء الهوية الوطنية في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني. وأكد أن التعليم يساعد في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وترسيخ ارتباطهم بالأرض.

الدكتور محمد هاشم أوضح أن المناهج الفلسطينية تسلط الضوء على الشخصيات الوطنية مثل ياسر عرفات وأحمد الشقيري لتعزيز الشعور بالفخر الوطني والانتماء.

الدكتورة منى الكرد أشارت إلى أن التعليم الفلسطيني يشمل دراسة الأدب والشعر الفلسطيني لتعزيز الهوية الثقافية، وأكدت أن تدريس التراث الشعبي يساعد في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية.

الدكتور سامي سموحة تحدث عن كيفية إدماج التراث الشعبي الفلسطيني في المناهج الدراسية لمواجهة محاولات الاحتلال لطمس الهوية الثقافية وتعزيز الفخر الوطني.

الدكتور عاطف أبو سيف أكد على دور التربية الوطنية في بناء الهوية الوطنية وتعليم الطلاب حقوقهم وواجباتهم، مما يعزز الوحدة الوطنية والتضامن في مواجهة الاحتلال.

تعزيز الوحدة الوطنية في المناهج الفلسطينية:

الدكتور أحمد الديك أشار إلى أن المناهج الفلسطينية تعكس هوية وطنية مشتركة وتعزز التفاهم بين مختلف الفئات من خلال تدريس التاريخ والجغرافيا واللغة العربية.

الدكتورة نسرين الشوا تحدثت عن أهمية تشجيع الحوار بين الفئات الاجتماعية المختلفة من خلال المناهج التعليمية لتوحيد الصفوف وتقليل الفجوات.

الدكتور علي دويكات رأى أن الأدب والفنون الفلسطينية، مثل روايات غسان كنفاني وقصائد فدوى طوقان، تسهم في خلق وعي جماعي مشترك يعزز الوحدة الوطنية.

تعزيز الانقسامات العرقية أو الثقافية في دول أخرى تحت الاحتلال:

الدكتور بينغ إنديكسا أشار إلى أن الاستعمار الأمريكي في الفلبين استخدم التعليم لتعزيز الانقسام بين الفلبينيين من خلال تهميش الثقافات المحلية وتعزيز الثقافة الأمريكية.

الدكتور روبين ماركس أشار إلى أن الصين استخدمت التعليم لتعزيز الهوية الصينية وطمس الهوية التبتية، مما أدى إلى تهميش المجتمع التبتي وتعزيز الانقسامات الثقافية.

الدكتور إيمون كينيدي تحدث عن كيفية استخدام بريطانيا التعليم لتعزيز الانقسامات الدينية والثقافية في إيرلندا من خلال تعزيز الولاء للبروتستانتية وتقليل تأثير الكاثوليكية.

المناهج الفلسطينية واهتمامها بالتاريخ العرقي والثقافي:

في فلسطين، تُستخدم المناهج التعليمية للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التراث العرقي والثقافي. يتم تدريس الطلاب عن تاريخ وثقافة جميع الفئات العرقية داخل المجتمع الفلسطيني، مع التركيز على التعايش والتنوع.

التعليم يشمل دراسة الحضارات القديمة التي مرت على فلسطين مثل الكنعانيين والفينيقيين، وتدريس النكبة التي شهدت تهجير الفلسطينيين. الأدب والفنون، مثل قصائد محمود درويش ورقصات الدبكة، تُستخدم لتعزيز الهوية الوطنية المشتركة.

استخدام المناهج التعليمية في المستعمرات لتهميش الهويات المحلية:

في الهند تحت الاستعمار البريطاني، تم تعديل المناهج لتعزيز الثقافة البريطانية وتهميش الثقافات المحلية، بهدف خلق نخبة هندية تتبنى القيم البريطانية.

في الجزائر، سعت فرنسا إلى فرض الهوية الفرنسية عبر المناهج التعليمية، وتم تهميش اللغات والثقافات المحلية.

في التبت، فرضت الصين مناهج تهدف لدمج التبتيين في الثقافة الصينية وطمس الهوية التبتية، مما أدى إلى فقدان الذاكرة الثقافية والهوية الوطنية للشعب التبتي.

التعليم كأداة للمقاومة أو الهيمنة

دور التعليم في تعزيز الهوية والمقاومة

الدكتور ساري نسيبة: يرى أن التعليم الفلسطيني يعزز الهوية الوطنية ويُعلّم الطلاب قيم الصمود من خلال تدريس التاريخ الفلسطيني، مثل ثورة 1936 والانتفاضة الأولى. هذه الأحداث ليست مجرد وقائع تاريخية، بل هي نماذج يُحتذى بها لتعزيز النضال ضد الاحتلال.

الدكتورة منى الكرد: تؤكد أن الأدب المقاوم، مثل أعمال محمود درويش وغسان كنفاني، يُعزز روح المقاومة من خلال زرع فكرة أن الهوية الفلسطينية ليست مجرد انتماء جغرافي، بل موقف سياسي وأخلاقي ضد الظلم. الأدب المقاوم يُعدّ وسيلة للتعبير الفني عن الهوية والحقوق الوطنية.

الدكتور علي الجرباوي: يشير إلى أن المناهج الفلسطينية تركز على مفهوم "المقاومة السلمية" من خلال المشاركة المجتمعية والتضامن الاجتماعي، معتبرًا أن الحفاظ على المجتمع وتقديم الدعم للمتضررين هما جزء من المقاومة.

استخدام المناهج للهيمنة الثقافية

الدكتور رانجيت جوها: يؤكد أن التعليم البريطاني في الهند كان يهدف إلى إنشاء نخبة استعمارية من خلال غرس القيم الثقافية البريطانية وتهميش التراث الهندي. التعليم كان أداة لإعادة تشكيل الهوية الثقافية الهندية بما يخدم المصالح الاستعمارية.

الدكتور محمد حربي: يوضح أن النظام التعليمي الفرنسي في الجزائر سعى إلى فرنسة المجتمع الجزائري من خلال تذويب الهوية العربية والأمازيغية، مما أدى إلى تهميش اللغة العربية والثقافة الإسلامية. التعليم كان أداة لإضعاف الهوية الوطنية وتعزيز الهيمنة الفرنسية.

الدكتور نبيل شعث: يرى أن محاولات إسرائيل للسيطرة على النظام التعليمي الفلسطيني باءت بالفشل بسبب المقاومة القوية من المجتمع الفلسطيني، الذي يرى في التعليم أداة للحفاظ على التراث الوطني والهوية الفلسطينية.

نجاح وفشل الهيمنة الثقافية

فلسطين والجزائر: فشل الهيمنة الثقافية بسبب التمسك القوي بالهوية الوطنية والمقاومة الشعبية. المناهج التعليمية حافظت على الهوية الوطنية، رغم محاولات الاحتلال لتغييرها.

الفلبين وتايوان: نجحت الهيمنة الثقافية من خلال التعليم الديني والترويج للثقافة الاستعمارية. في الفلبين، أدى التعليم الكاثوليكي الإسباني إلى تهميش اللغات المحلية، بينما في تايوان، فرضت اليابان اللغة والثقافة اليابانية، مما أدى إلى تآكل الهوية المحلية.

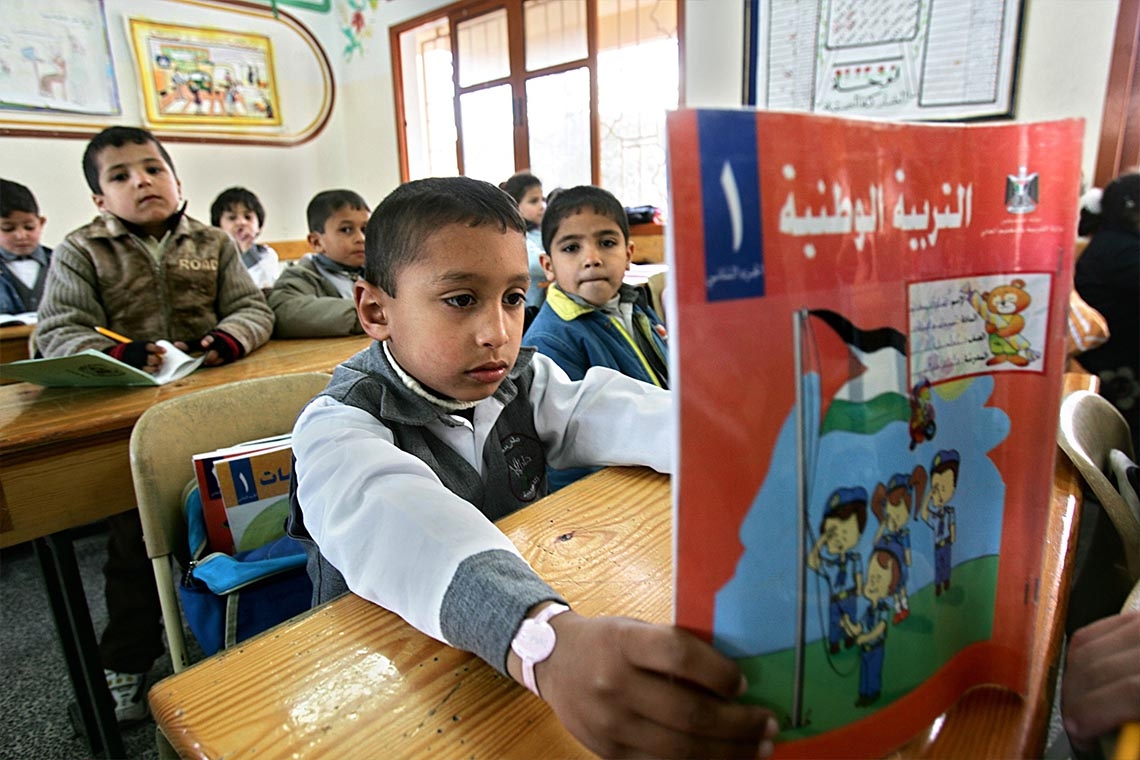

اقتراح صورة

صورة تُظهر مجموعة من الطلاب في فصل دراسي، يجلسون حول معلم يشرح درسًا في التاريخ الفلسطيني، وتحيط بهم خرائط فلسطين القديمة ورموز ثقافية فلسطينية، مما يعكس أهمية التعليم في تعزيز الهوية الوطنية والمقاومة الثقافية.

التأثيرات النفسية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على التعليم في فلسطين

التأثيرات النفسية:

ضغوط نفسية وزيادة القلق: القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين والقيود على الوصول إلى المؤسسات التعليمية تؤدي إلى خلق بيئة من القلق والتوتر بين الطلاب والمعلمين. الحواجز والمعابر تعيق القدرة على الوصول إلى المدارس والجامعات بشكل يومي، مما يزيد من الضغوط النفسية على الطلاب الذين يشعرون بعدم الاستقرار والخوف من المستقبل. هؤلاء الطلاب يواجهون صعوبات كبيرة في التركيز على دراستهم بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن الشخصي والضغوط العائلية.

2. الإحساس بالإحباط وفقدان الأمل: القيود على الوصول إلى الموارد التعليمية مثل المختبرات والمعدات التكنولوجية تُشعر الطلاب بالإحباط وتقلل من حماسهم تجاه التعليم. يشعر العديد من الطلاب بأنهم محاصرين في ظروف لا تمكنهم من تحقيق أحلامهم الأكاديمية أو المهنية، مما يؤدي إلى فقدان الأمل والإحساس بالعجز. هذا الإحباط يمكن أن يتحول إلى شعور بعدم الجدوى، مما يؤثر سلبًا على تحصيلهم الأكاديمي وموقفهم من التعليم ككل.

التأثيرات الاجتماعية:

تزايد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية: القيود على الحركة والقيود الاقتصادية تعزز التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الفلسطيني. العائلات التي تعيش في مناطق نائية أو تحت الحصار تواجه صعوبات أكبر في الوصول إلى التعليم ذي الجودة العالية، مما يزيد من الفجوة بين المناطق المختلفة. هذا التفاوت يؤدي إلى تعزيز التمييز الاجتماعي والاقتصادي، حيث يتمتع الطلاب في المناطق الحضرية بمزيد من الفرص والموارد التعليمية مقارنةً بأقرانهم في المناطق الريفية أو المحاصرة.

تفكك الروابط الاجتماعية وضعف التضامن المجتمعي: القيود على الحركة والانقطاع المتكرر للكهرباء والإنترنت تعيق التفاعل الاجتماعي والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. هذه القيود تؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية وتضعف من التضامن المجتمعي، مما يؤثر على الوحدة والتماسك في المجتمع. الأطفال والشباب الذين يكبرون في بيئة من العزلة والصراع المستمر قد يفتقرون إلى الشعور بالانتماء والدعم المجتمعي، مما يضعف من قدرتهم على المشاركة الفعالة في بناء مجتمعهم.

مقارنة المناهج التعليمية في ظل الاحتلال: دراسة في الوعي الديني وتأثير الاحتلال

الوعي الديني في المناهج الفلسطينية

الخلفية التاريخية والتطور

منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، تم وضع مناهج تعليمية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والدينية للفلسطينيين. تُظهر الدراسات أن هذه المناهج تمثل استراتيجية وطنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير هذه الهوية.

الهيكل والمحتوى

المناهج الفلسطينية تحتوي على مقررات دراسية في التربية الإسلامية، تشمل القرآن الكريم، الحديث النبوي، والتاريخ الإسلامي، إلى جانب مواد تركز على تاريخ فلسطين وقضايا النكبة، النكسة، والمقاومة الفلسطينية. هذا يعزز الفخر الوطني ويعد ردًا على محاولات الاحتلال لفرض روايته التاريخية.

دور التعليم الديني

يلعب التعليم الديني دورًا محوريًا في المناهج الفلسطينية، حيث يعزز الفهم العميق للتعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية، ويعزز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الفلسطينيين، ويساعد في مقاومة محاولات طمس الهوية الفلسطينية.

الوعي الديني في مناهج دول أخرى تحت الاحتلال

فلسطين

المناهج الفلسطينية تواجه ضغوطًا من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى للسيطرة على التعليم وتغيير محتواه ليزيل أي دعم للهوية الدينية الفلسطينية. تشمل هذه الجهود حظر الكتب المدرسية الفلسطينية واستبدالها بمناهج تدعم الرواية الإسرائيلية.

كشمير تحت الاحتلال الهندي

في كشمير، تحاول السلطات الهندية تقليل التعليم الديني الإسلامي عبر تعديل المناهج لتعكس القيم العلمانية والوطنية الهندية، بهدف تقليل النفوذ الإسلامي التقليدي.

التبت تحت الاحتلال الصيني

في التبت، تحاول الحكومة الصينية تقليل تأثير التعاليم البوذية من خلال إدخال اللغة الصينية كلغة تعليم أساسية، وتقليل تدريس اللغة التبتية والديانة البوذية لتعزيز الولاء للحكومة الصينية.

مقارنة بين الحالتين: كشمير والتبت

في كشمير، لا تزال المقاومة الثقافية والدينية قوية، ويتم تدريس الدين بشكل غير رسمي في المساجد والمدارس الدينية. في التبت، تُعتبر السياسات التعليمية أكثر قمعًا مع تركيز أكبر على القضاء على التعاليم الدينية. هذا يعكس الأهداف السياسية المختلفة: الهند تسعى للدمج الثقافي التدريجي، بينما تتبع الصين سياسة استيعاب صارمة.

أمثلة على التغيرات في المناهج الدراسية

إزالة أو تعديل محتوى يتعلق بالشخصيات الدينية والتاريخية: في بعض المناهج الفلسطينية، قد يتم تقليل الإشارات إلى شخصيات مثل صلاح الدين الأيوبي.

تقليل عدد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: قد تُركّز الآيات المختارة على الأخلاق العامة والتسامح، بدلاً من الآيات التي تُشير إلى الجهاد والنضال.

تغيير مفاهيم الجهاد والمقاومة: يُعاد تفسير مفاهيم مثل "الجهاد" لتتوافق مع فهم أكثر سلمية.

حذف الأحداث ذات البعد الديني والسياسي: قد يتم تعديل أو حذف الإشارات إلى أحداث تاريخية مثل الانتفاضة.

إزالة الإشادة بـ المقاومة والشهداء: يُشجع الطلاب على دراسة السلام والتسامح كوسائل لتحقيق الأهداف الوطنية.

التأثيرات الاجتماعية والنفسية للمناهج التعليمية في ظل الاحتلال: الهوية الوطنية والعرقية

فلسطين

الوضع الاجتماعي

التعليم أداة مهمة في بناء الهوية الوطنية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الاجتماعية في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي للطمس والتشويه. يتم تدريس التاريخ الفلسطيني بما في ذلك أحداث النكبة والقرى المهجرة، مما يعزز ارتباط الفلسطينيين بالأرض وحق العودة. يعكس ذلك سعي المجتمع الفلسطيني للحفاظ على هويته وسط محاولات الاحتلال تهميشها.

الوضع النفسي

التركيز على الهوية الوطنية في التعليم يُظهر قلق الفلسطينيين من فقدان هويتهم الثقافية. يُعزز ذلك الوعي التاريخي والارتباط بالأرض. تدريس القادة الوطنيين والرموز الثقافية مثل ياسر عرفات وأعمال الشعراء مثل محمود درويش يُعزز الفخر الوطني والشعور بالانتماء. الاهتمام بالثقافة والتراث الشعبي يعزز الشعور بالتماسك والاعتزاز بالهوية حيث من ناحية النفسية قد يؤثر شعور بالاكتئاب والحزن والغضب

الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي

الوضع الاجتماعي

لتهميش الثقافة العربية والأمازيغية. هذه السياسات سعت لإضعاف الهوية الوطنية الجزائرية وخلق طبقة تتبنى الثقافة الفرنسية، مما أدى إلى انقسام اجتماعي واضح بين الجزائريين.

الوضع النفسي

أثار مشاعر الغضب والاغتراب. فرض الثقافة الفرنسية أدى لشعور بالقهر بين الجزائريين الذين رأوا هذه السياسات كتهديد لوجودهم. هذا الشعور أسهم في حركات المقاومة ضد الاستعمار، حيث كانت الهوية الوطنية في قلب هذه الحركات.

الهند تحت الاستعمار البريطاني

الوضع الاجتماعي

وتهميش التراث الهندي. خلق ذلك فجوة اجتماعية بين النخبة التي تبنت الثقافة البريطانية والجماهير التي تمسكت بثقافتها الهندية. التعليم البريطاني عزز هيمنة البريطانيين بخلق نخبة تدير شؤون البلاد لصالح الاستعمار.

الوضع النفسي

ا أزمة هوية بسبب تهميش ثقافتهم. النظام التعليمي البريطاني سعى لإقناع الهنود بأن ثقافتهم أدنى، مما أدى إلى مشاعر النقص والاغتراب. ساهم ذلك في تعزيز المقاومة ضد الاستعمار والسعي للاستقلال.

التبت تحت السيطرة الصينية

الوضع الاجتماعي

ركز التعليم في التبت على فرض اللغة والثقافة الصينية، مع تهميش الثقافة التبتية. أدى ذلك إلى توترات اجتماعية بين من تبنوا الثقافة الصينية ومن حافظوا على هويتهم التبتية. هذه السياسات تعكس سعي الصين لمحو الهوية التبتية وتحقيق الهيمنة الثقافية.

الوضع النفسي

يواجه التبتيين ضغوطًا نفسية بسبب هذه السياسات التي تهدف لمحو هويتهم. فرض الثقافة الصينية أدى لشعور بتهديد الوجود الثقافي التبتي، مما زاد من الشعور بالمقاومة. الشخصيات التبتية، مثل الدالاي لاما، شددت على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والديني.

تأثير العوامل النفسية والاجتماعية في تشكيل المقاومة من خلال المناهج التعليمية

فلسطين: التعليم كمحفز للمقاومة

خلال الانتفاضة الأولى، كانت المدارس بمثابة معاقل للمقاومة. تم تدريس الطلاب حول حقوقهم وتم تنظيم جلسات تعليمية لتعويض التعليم. أكد التعليم الفلسطيني على أحداث مثل النكبة وثورة 1936، مما غرس في الأجيال الجديدة أهمية الدفاع عن هويتهم. التعليم الفلسطيني لعب دورًا في تعزيز الإحساس بالفخر والهوية، وعزز الروابط الاجتماعية بين الفلسطينيين.

الجزائر: التعليم كوسيلة لمقاومة الفرنسية

أثناء الثورة، كانت المدارس التقليدية والدينية وسيلة للحفاظ على الهوية الجزائرية. التعليم باللغة العربية وتدريس التاريخ كانا أدوات لمقاومة محاولات الفرنسية. التعليم ساعد على نشر الوعي الوطني والتجنيد للمقاومة. بعد الاستقلال، تم إصلاح المناهج لتعزيز الهوية الوطنية، مع التركيز على اللغة العربية والأحداث الوطنية.

الفلبين: التعليم كمحرك للمقاومة ضد الاستعمار الإسباني

التعليم الإسباني ساهم في بناء الوعي بين النخبة الفلبينية. قادة مثل خوسيه ريزال استخدموا معرفتهم لمهاجمة النظام الاستعماري والدعوة للتحرر. أعمال ريزال كانت هامة في إلهام حركة الاستقلال، مما أدى إلى تشكيل حركة استقلال قوية.

كوريا: التعليم كوسيلة لمقاومة الهيمنة اليابانية

خلال الاحتلال الياباني، قاوم الكوريون محاولات فرض اللغة والثقافة اليابانية من خلال المدارس السرية التي درّست اللغة الكورية والتاريخ الكوري. التعليم الذي ركز على الحفاظ على التراث ساهم في تعزيز الهوية الوطنية وروح المقاومة.

التأثير العام لتطور التكنولوجيا في بعض الدول التي كانت تحت الاحتلال

فلسطين: قيود الحركة وتأثيرها على التعليم التكنولوجي

القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين من خلال الحواجز والمعابر تعرقل التنقل بشكل كبير، مما يؤثر على الوصول إلى الجامعات والمدارس التي تقدم تعليمًا تقنيًا. الطلاب والمعلمون يواجهون صعوبات في الوصول إلى المؤسسات التعليمية مثل جامعة بيرزيت، بسبب الحواجز العسكرية التي تؤدي إلى التأخير والإلغاء المتكرر للمحاضرات. في غزة، يمنع الحصار دخول المواد التعليمية والتكنولوجية، مما يؤدي إلى نقص في المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر، يعيق تقديم تعليم تكنولوجي حديث. هذه القيود تخلق فجوة تعليمية تكنولوجية بين الفلسطينيين وبقية العالم، مما يعزز التبعية الاقتصادية والتكنولوجية للخارج.

كوريا الجنوبية تحت الاحتلال الياباني: تقييد التطور التكنولوجي

خلال الاحتلال الياباني، ركز النظام التعليمي على إعداد الكوريين كعمال للصناعات اليابانية، مع تقليل فرص التعليم العالي والبحث العلمي. أنشأت اليابان مدارس صناعية لتدريب الطلاب على المهارات الحرفية، مع إهمال التعليم في العلوم النظرية. كما منعت اليابان تدريس اللغة والثقافة الكورية، مما قمع الهوية الثقافية وأعاق التفكير المستقل. هذا النهج ساهم في بقاء الكوريين في وظائف منخفضة الأجر وغير مؤهلة للابتكار، مما أدام التبعية التكنولوجية لليابان حتى بعد انتهاء الاحتلال.

الهند تحت الاستعمار البريطاني: نظام تعليمي لخدمة الإمبراطورية

الاستعمار البريطاني ركز على تدريب النخبة الهندية للعمل في الإدارة البريطانية، مع إهمال التعليم التكنولوجي والمهني. تم تأسيس جامعات لتدريب الإداريين وليس لتعزيز العلوم والتكنولوجيا. هذا أدى إلى نقص في المهارات التقنية، وأبطأ عملية التصنيع والتطور التكنولوجي. الاعتماد على التعليم الإداري بدلاً من التقني خلق فجوة تكنولوجية، مما جعل الهند تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية لفترة طويلة بعد الاستقلال.

ناميبيا تحت الاحتلال الجنوب إفريقي: التمييز التعليمي وتعزيز التبعية

في ظل نظام الفصل العنصري، تم توزيع الموارد التعليمية بشكل غير عادل، مما جعل التعليم التكنولوجي محصورًا في المدارس التي تخدم السكان البيض. السكان الأفارقة حُرموا من نفس الفرص، مما أدام الفقر والتبعية التكنولوجية، وجعل ناميبيا تعتمد على الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية حتى بعد الاستقلال.

العراق بعد الاحتلال الأمريكي: تحديات إعادة بناء التعليم التكنولوجي

بعد الغزو الأمريكي، كانت هناك محاولات لإعادة بناء النظام التعليمي في العراق، بما في ذلك إدخال التكنولوجيا الحديثة. ومع ذلك، فإن الأوضاع الأمنية غير المستقرة ونقص التمويل عرقلت هذه الجهود. تم تنفيذ مبادرات لتحديث الجامعات باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية، ولكنها تأثرت بالتحديات الأمنية والانقطاعات المستمرة في الكهرباء، مما أثر على قدرة الطلاب على التعلم بانتظام. هذا أدى إلى اعتماد العراق على المساعدات الدولية والتكنولوجيا المستوردة، مما يعيق بناء اقتصاد تكنولوجي قوي ومستقل.

مقارنة التأثيرات العامة لتطور التكنولوجيا في بعض الدول التي كانت تحت الاحتلال

فلسطين: قيود الحركة وتأثيرها على التعليم التكنولوجي

القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين من خلال الحواجز والمعابر تعيق بشدة الوصول إلى التعليم التكنولوجي. تعاني الجامعات والمدارس من صعوبة في توفير تعليم تقني متقدم بسبب الحصار ومنع دخول المعدات التكنولوجية الأساسية. هذه القيود تؤدي إلى فجوة تعليمية تكنولوجية تعيق الفلسطينيين عن مواكبة التطور العالمي، مما يعزز التبعية الاقتصادية والتكنولوجية.

كوريا الجنوبية تحت الاحتلال الياباني: تقييد التطور التكنولوجي

خلال الاحتلال الياباني، ركز التعليم على إعداد الكوريين للعمل كعمال مهرة في الصناعات اليابانية دون تشجيع الابتكار أو التطور التكنولوجي المحلي. المدارس الصناعية التي أُنشئت كانت تركز على المهارات اليدوية، مع قمع الثقافة الكورية. هذا النهج أدى إلى تبعية اقتصادية وتكنولوجية لليابان حتى بعد انتهاء الاحتلال.

الهند تحت الاستعمار البريطاني: نظام تعليمي لخدمة الإمبراطورية

النظام التعليمي البريطاني في الهند تم تصميمه لتدريب النخبة الهندية للعمل في الإدارة البريطانية مع إهمال التعليم التقني. هذا النهج أدى إلى نقص في المهارات التقنية وتأخر في عملية التصنيع بعد الاستقلال. الاعتماد على التعليم الإداري بدلاً من التقني خلق فجوة تكنولوجية جعلت الهند تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية لفترة طويلة.

ناميبيا تحت الاحتلال الجنوب إفريقي: التمييز التعليمي وتعزيز التبعية

نظام الفصل العنصري في ناميبيا قسّم التعليم بين السكان البيض والأفارقة، مما أدى إلى تمييز في التعليم التكنولوجي. السكان الأفارقة حُرموا من التعليم التقني المتقدم، مما أدام الفقر والتبعية الاقتصادية والتكنولوجية للسكان البيض. هذا التمييز أثر على التنمية المستدامة لناميبيا بعد الاستقلال.

العراق بعد الاحتلال الأمريكي: تحديات إعادة بناء التعليم التكنولوجي

بعد الغزو الأمريكي، كانت هناك جهود لإعادة بناء النظام التعليمي في العراق، بما في ذلك إدخال التكنولوجيا الحديثة. ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية ونقص التمويل عرقلت تنفيذ هذه الجهود، مما أدى إلى ضعف في البنية التحتية التعليمية. التعليم الإلكتروني واجه صعوبات كبيرة بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والإنترنت، مما أثر على جودة التعليم التكنولوجي.